酒米だけじゃない! 食べる米を使った日本酒5選

酒米(酒造好適米)ではなくて、一般米の使用を表示・アピールしている日本酒をいくつか紹介したい。

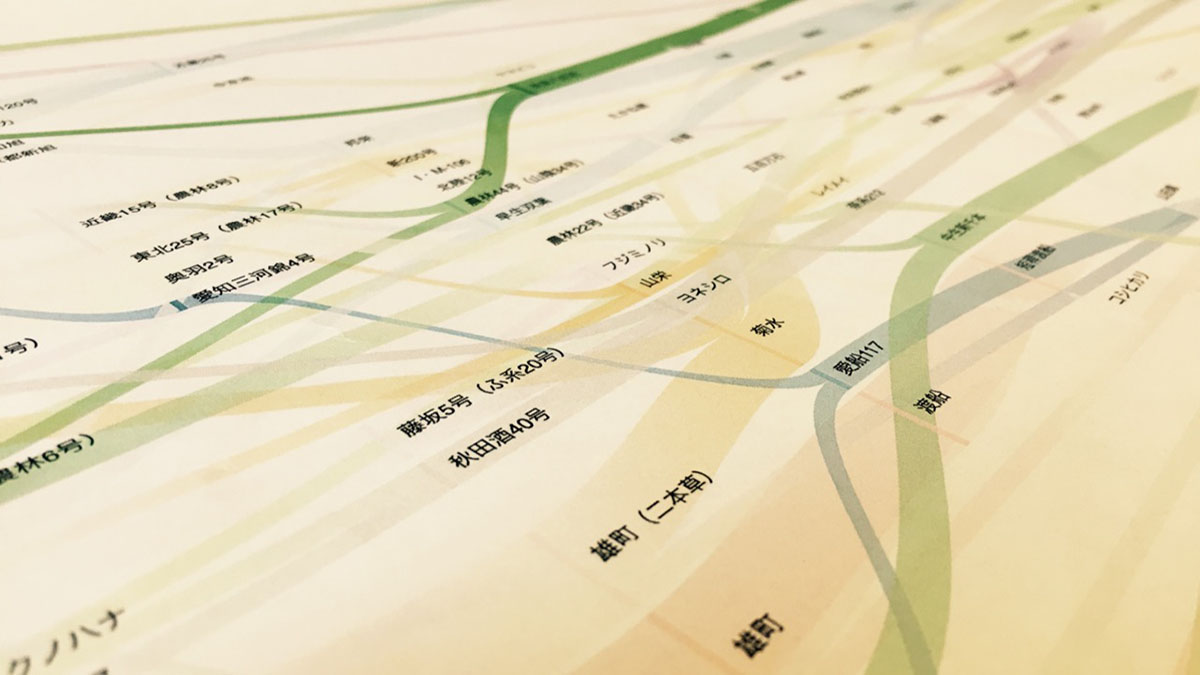

酒米(酒造好適米)を使った日本酒は、その品種名がラベルに書かれている。一方で酒造りに使われる米の7割を占める一般米(酒専用ではない、食べたりする米)を使う場合、ラベルに書かれることはほとんどなかった。

一般米で造るレギュラー酒の場合は、そもそも品種を選べなかったり、わからなかったりすることがあるし、その時々で入手できる品種の米を使う事情がある。これは、「どんな品種のどんな品質の米が来ても、一定の品質の酒を造ることが技術力である」という価値観に支えられている。それに、コストを掛けて入手した特別な米でない限り、とりたててアピールすることはない、という考えもあるのではないかと想像する。

2010年代から、一般米を使う酒でも米の品種がアピールされることが目立つようになってきた。そのような酒を5本、おすすめしたい。

白木久ジュエルズ 30 純米吟醸 無濾過一火原酒

白杉酒造(京都府京丹後市)はそのすべての酒を一般米で醸している。30人の農家が育てたコシヒカリを使うこの酒は甘味と酸味が主体で、フルーツゼリーのような印象に加え、コシヒカリ特有の、口の中に広がる甘味が安心感を与える酒である。

醍醐のしずく

こちらもコシヒカリを使った酒。千葉県の寺田本家が菩提酛という伝統的な酒母を使って醸す。爽やかさと原始の風景が目に浮かぶ発酵香が印象的だ。一般的な日本酒とは全然味わいが違って、日本酒の概念を超えた健康飲料だといえる。

日本酒コンシェルジュのレビューには、コシヒカリを使った酒は意外と多い。ふくよかさとうま味の広がりがよいのが好きだからかも。

勇心 純米 おいでまい

「おいでまい」は香川県で開発された比較的新しい品種。一般米ながらタンパク質の含有量が酒米並みに低いことから、酒造用にも使われている。

甘味は少なめ、イチゴのような酸味。さっと切れて余韻にウリの青い香りがするこの酒には、ニラの効いた焼き餃子を合わせた。

多賀 秋の詩

滋賀県でのみ栽培されている「秋の詩」を多賀が醸した酒。

全体的に香りは控えめだが、りんごや柑橘、白玉粉や米飴、若草の香りが折り重なる酒。卵焼きに合わせたい。

北島 みずかがみ 純米 直汲み 中汲 無濾過生原酒

こちらも滋賀県の新しい品種「みずかがみ」を使った酒。この米はリリース当初より食べる用途と酒造りの両方に使われている。クリアな甘味としっかりとした酸味、バナナや白玉粉の香りが楽しめる酒だ。

ほかの蔵の酒も飲んだけど、総じてふくよかな味わいの酒になりやすいとの印象だった。みずかがみを食べてもみたけど、小粒だけどコシヒカリ並みの甘味とうま味が印象的だった。

これから来るよ! ノン酒米の日本酒

酒米でなく一般米を使った酒の背景には、地域性を表現したいという蔵元の考えがある。良質な酒米が入手できる環境にあるけれども、あえて同じ村で育てられる一般米を使った酒をリリースしている酒蔵もある。

酒米に比べたときのコストの有利さは一般米を使う理由の一つだが、「遠くの酒米より地元の一般米」という価値観がこの流れを作っている。これからますます、酒米ではなく一般米を使い、それをアピールする酒が増えてくるだろう。

こちらもご覧ください!