玉泉清酒は米を感じるクラシックな味わい|Sakeレビュー

台北のどのコンビニに行っても棚に並んでいる玉泉清酒、ぬる燗でも冷やしてもおいしいお酒で、飲むと料理に合わせたくなるのだ。

冷やすとスルスルと飲める軽やかな酒

クラシックな味わいの酒である。きれいな吟醸酒とも、個性を活かした味わいともちがう、飲み屋でただ「日本酒」とだけメニューに書かれている酒だ。昭和の普通酒の味だ。

乳っぽい香りに、アプリコットやバナナの香り。この酒の甘さは香りで成り立っている。飲む。やわらかな口当たりで、少しアルコールの刺激を感じる。アルコール度数は13.5度と控え目なのにだ。口中の香りは次第に白玉粉やウエハースなど米の甘さを連想させるものになってゆき、ゆるやかに切れていく。デーツの香りもかすかにある。

10度くらいに冷やすとすこしシャンとして、骨格ができた。よい! 50度くらいに温めると、ちょっと頼りなくなるけど、そこから少し冷ますと良さが見えてくる。燗冷ましにしたぬる燗がおいしいのだ。

台湾の屋台料理をお手本にしたというMUJIのレトルト・ルーロー飯に青梗菜を添えて、冷やした玉泉清酒と合わせた。とてもよい相性だった。味覚はもちろん、異国情緒を思う気持ちでペアリングするのもまた楽しい。

2018年6月、滋賀県高島市マキノにて

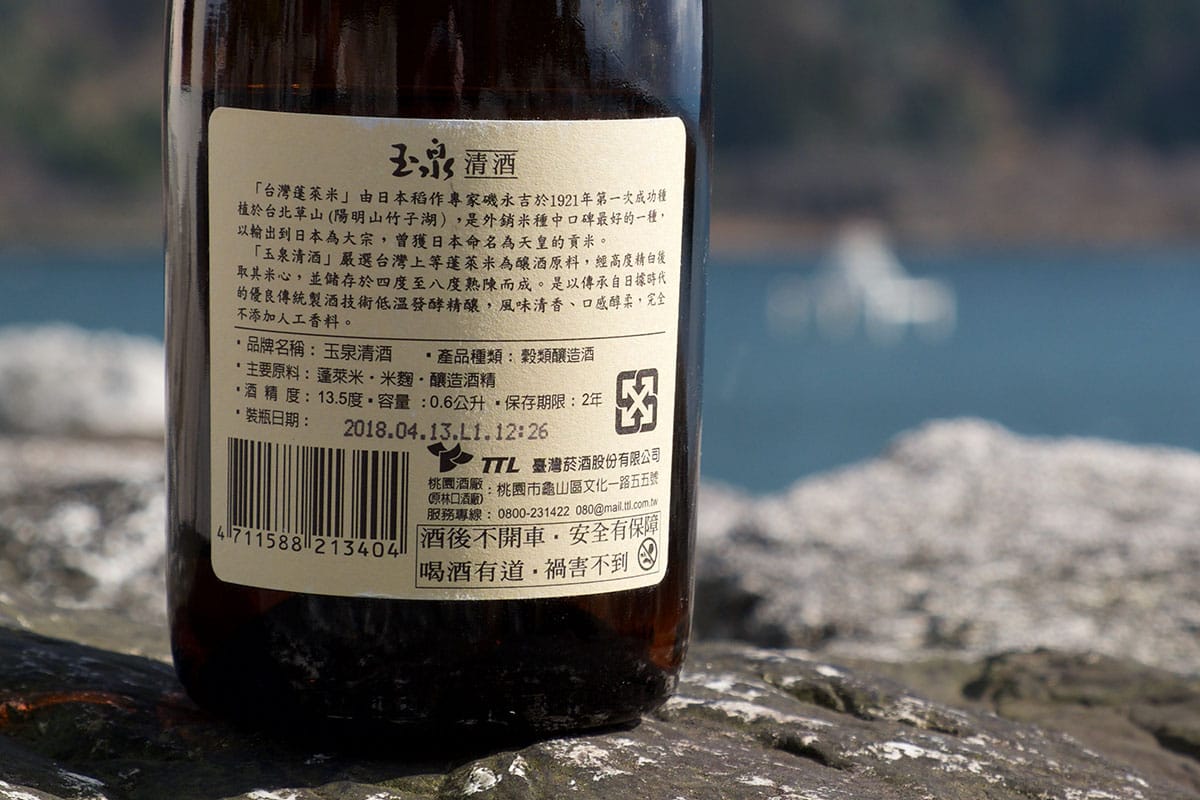

ラベル情報

商品名: 玉泉清酒

醸造元: 臺灣菸酒股份(台湾菸酒公司、TTL)(台北市, 台湾)

タイプ: 穀類醸造酒, アルコール度数: 13.5%

原料米: 彰化産「台中9號」(精米歩合70%)

あわせて読みたい

世界のsakéをめぐる旅で地酒に出会った話

世界のsakéをめぐる旅で「地酒」に出会ったこと、その旅を通して見えた世界のsaké醸造の3つの時代とその未来について話そうと思う。