オンライン日本酒イベント「日本酒うんちく手帖」No.19 日本酒という言葉 イベントレポート

普段何気なく使っている「日本酒」という言葉の発祥と意味の変遷から、日本酒を見つめ直します。

日本酒コンシェルジュ通信のオンライン・イベント「日本酒うんちく手帖」。19回目は、普段何気なく使っている「日本酒」という言葉をテーマに盛り上がりました!

No.19 「日本酒」という言葉

(2020年8月26日開催)

最近ようやく定義されたこの言葉は時代に合わせて揺れ動く存在でした。日本酒という言葉の立ち位置の変遷から、日本酒が歩んできた道のりをたどりました。

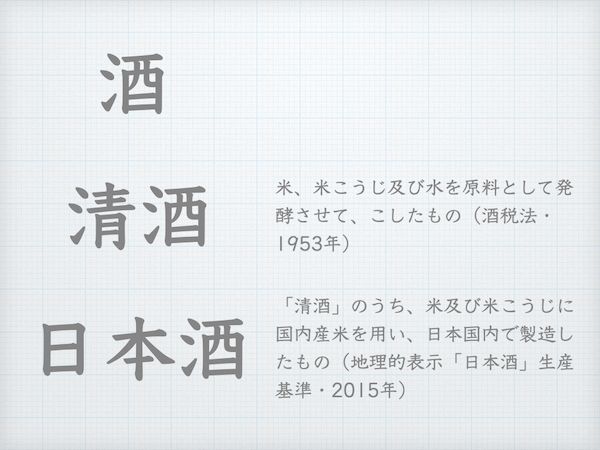

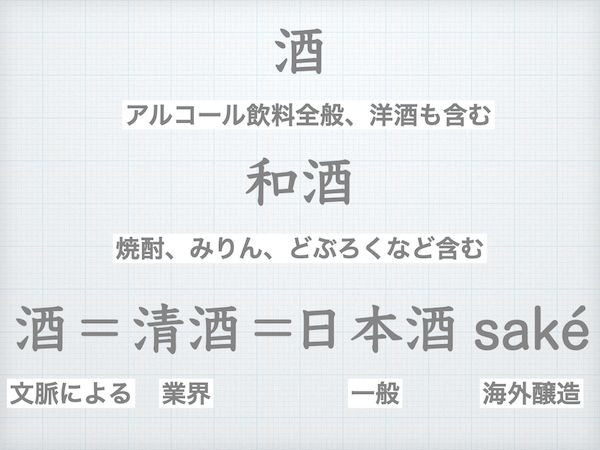

「清酒」と「日本酒」はそれぞれ上記のように定義されていますが、「酒」を定義するものはありません。

実際には、「酒」は文脈によって日本酒を指すこともあるし、アルコール飲料全般を指すこともあります。これらの用語の意味は文脈に依存しているのです。

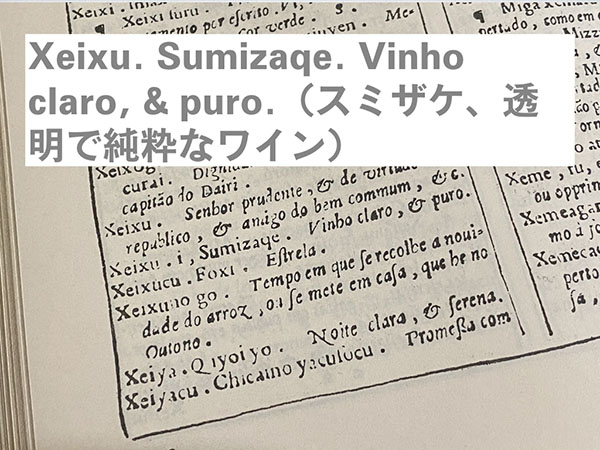

17世紀初めに編纂された日本語とポルトガル語の辞書には、「清酒(せいしゅ、すみざけ)」という項目があり、透明で純粋な醸造酒と説明されています。

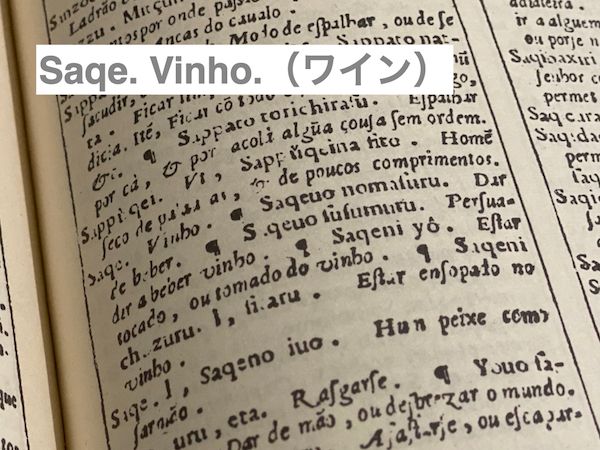

そして "saqe(サケ)" の項目には、"vinho" との説明があります。Vinhoは現代ポルトガル語でワインの意味で、彼らは日本酒を自分たちの地域の醸造酒・ワインの仲間だと認識していたと想像できます。

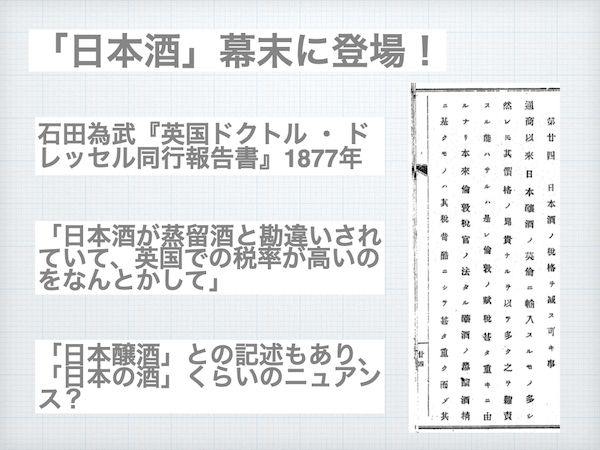

そしてついに、幕末に「日本酒」という言葉が "Japanese sake" の訳語として登場します。同じような位置付けで "Japan brewed sake" (日本醸造酒)との表現があることから、この時は西洋の酒と区別する文脈で使われていたと考えられます。

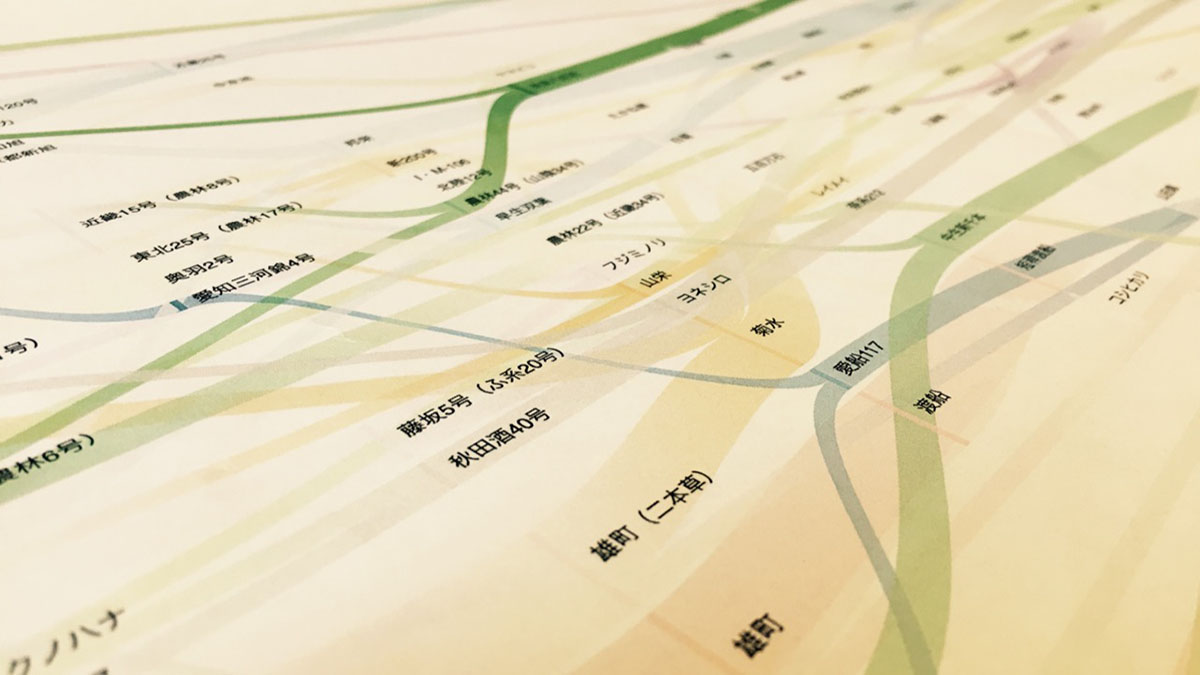

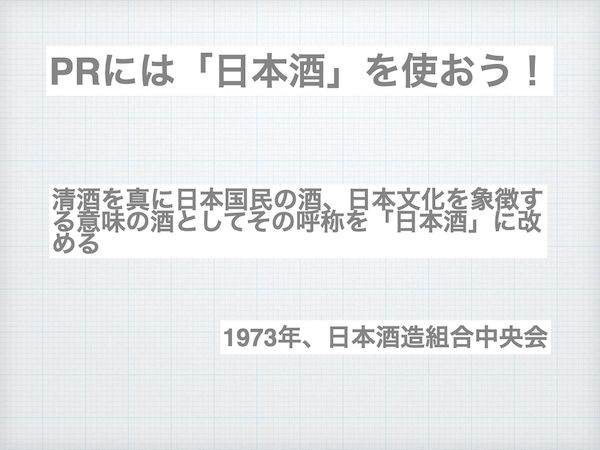

日本酒を指す言葉として、「酒」のほか「清酒」「日本酒」の両方が使われる時代が続きましたが、1970年代に日本酒造組合中央会がPRの際に「日本酒」を使おうとの方向性を示しました。

この後、新聞などでも次第に「日本酒」の出現頻度が上がり、統計や醸造など専門的な文脈で「清酒」が使われるようになりました。

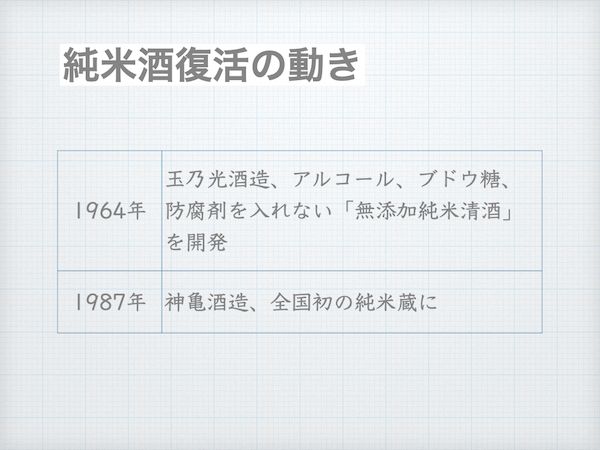

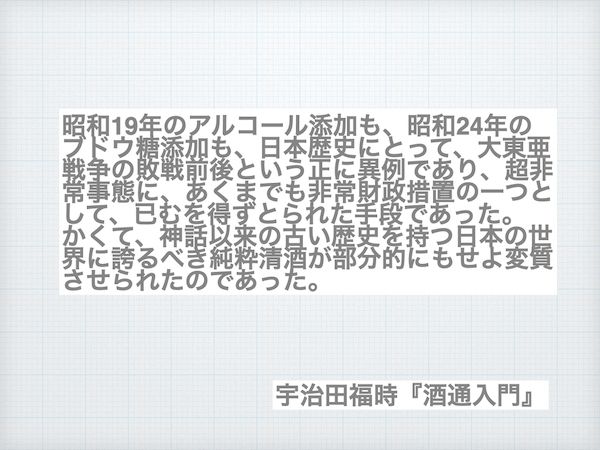

その頃、「純米酒」復活の機運が高まります。醸造アルコールや甘味料を使った増醸酒の石鹸に対する動きでした。

今では一つのジャンルとして定着し、製法や味わい以上のバックグラウンドを感じさせない純米酒ですが、当時は増醸酒という存在があったからこそ、純米酒復活の意義が大きかったといえるでしょう。

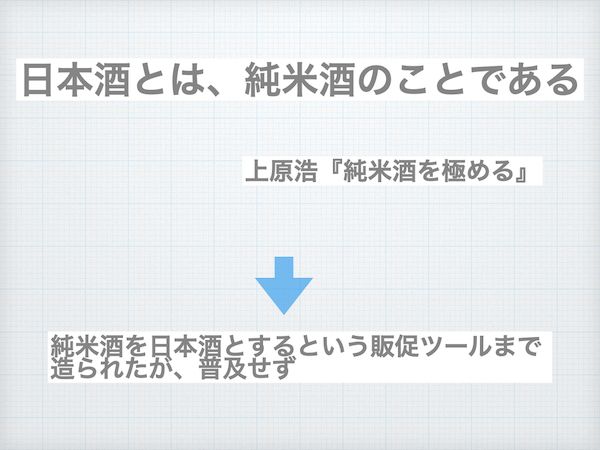

純米酒復権に大きな影響を与えた酒造技術者・指導者の上原浩先生は、純米酒こそ「日本酒」と名乗るべきだと主張しました。しかし、この提案は実現することがありませんでした。

この記述がある上原先生の著書『純米酒を極める』は日本酒コンシェルジュもおすすめする一冊です。燗酒パートは何度も読み返しています。

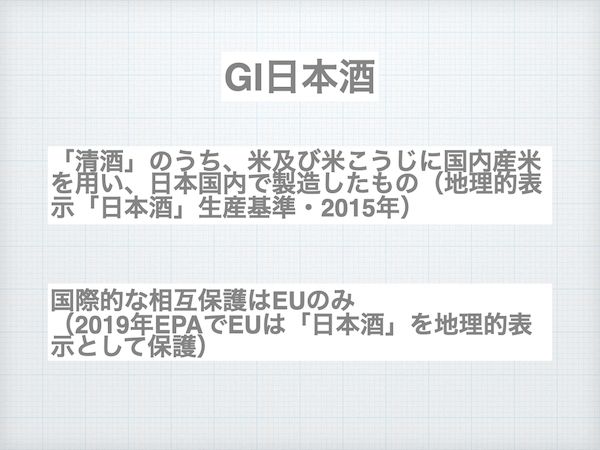

そして2015年にはGIで「日本酒」が定義されました。幕末に出現して以来はじめての公的な定義です。

今回の「うんちく」をまとめます。

「日本酒」の意味やニュアンスは時代によって変遷してきました。また、文脈によって違う意味を持ってきました。そこを見ると、日本酒が置かれていた状況を垣間見ることができるのです。

お気軽にご参加ください!

ご興味を持たれた方は、お気軽にご参加ください! FacebookページかTwitter、お問合せフォームからメッセージをお願いします。

日本酒・酒文化を軸にして、酒を飲みながら(飲まなくてもOK!)対話を楽しむのがこのイベントです。ルールは相手の話を聞く、知識よりも体験や考えてることを話す、泥酔しない、ネガティブな発言・故意に人を傷つけることを言わない、だけがルールです。

これまでの「オンライン・日本酒うんちく手帖」の内容です。