うま味を見つめ、酒と向き合う「うま味と昆布と日本酒と」イベントレポート

うま味といえば昆布だし、そして日本酒にもうま味成分が含まれています。この二つと向き合ったり、ペアリングしたりするワークショップを開催しました。

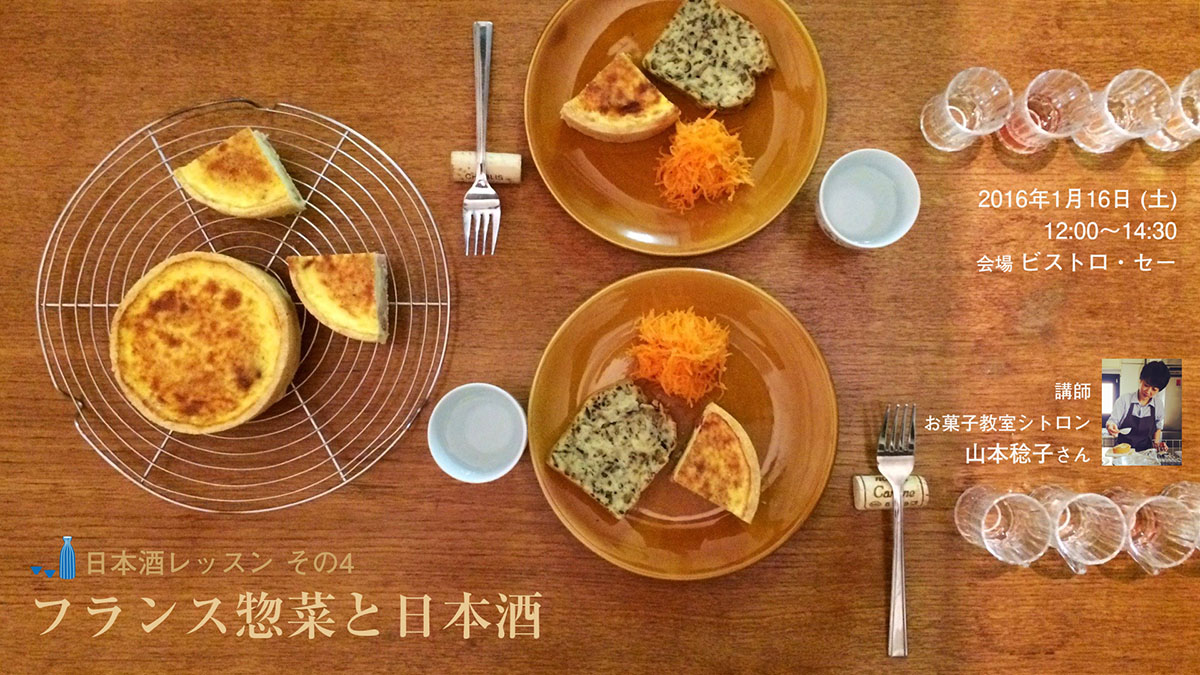

「日本酒とそれを支える文化をまるごと楽しむ」ための体験型レッスンです。毎回テーマに沿ったその道のプロの方をゲストにお迎えしています。「酒造り」はもちろん、「麹」「酵母」「米」「だし」「酒器(漆器)」「フランス惣菜と合わせる」「チーズと合わせる」「香りの表現」などをテーマに開催しています。